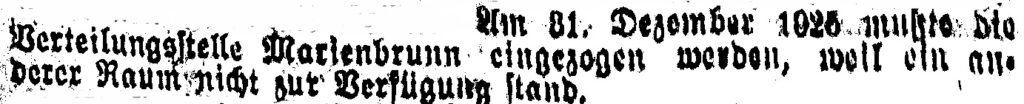

Drehen wir die Zeit um etwa 100 Jahre zurück und betrachten die Versorgung der Bewohner der Siedlungen Mariental, Marienbrunn und Tabaksmühle in den 1920er-Jahren. Das Angebot ist eher begrenzt. Dieser Mangel bleibt dem Konsum-Verein Leipzig-Plagwitz nicht verborgen und veranlasst dort zu Überlegungen, diese Lücke zu schließen.

Zur Geschichte der Konsum-Verteilungsstellen in Mariental

und scheiterte schließlich.

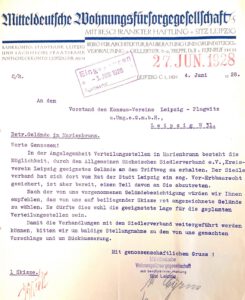

Die erste Spur für einen erneuten Anlauf findet sich in einem Schreiben der Mitteldeutschen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft, Sitz Leipzig, vom 4. Juni 1928 an den Vorstand des Konsum-Vereins.

Zwischen den Partnern Mitteldeutsche Wohnungsfürsorge-Gesellschaft und Konsum-Verein Leipzig-Plagwitz bestehen offenbar schon seit einiger Zeit lose geschäftliche Beziehungen.

Anfangs ist ein Bau an der Ecke Sterntaler Weg/Märchenwiese vorgesehen. Der Konsumverein plant 1928 nur eine Verteilungsstelle für Lebensmittel, im damaligen Sprachgebrauch „Kolonialwaren“. Für Fleischwaren wird noch kein Bedarf gesehen. Allerdings soll so gebaut werden, dass später durch einen Umbau eine Verteilungsstelle für Fleisch- und Wurstwaren möglich wird.

Am 26. Juli 1928 erteilt das Grundstücksamt der Stadt Leipzig für den oben genannten Bauplatz die Zusage zu dessen Überlassung und am 6. Oktober 1928 ergeht die Bitte an das Grundstücksamt zur Ausarbeitung eines Erbpachtvertrages für das Gelände „Ecke An der Märchenwiese und Sterntalerweg benachbart dem Schulbauplatz“.

Am 13. Oktober 1928 werden dann durch einen Vertrag zwischen der Mitteldeutschen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft mbH und dem Konsum-Verein Leipzig-Plagwitz eGmbH der Mitteldeutschen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft Architektur und Bauleitung an dem Geschäfts- und Wohnhausneubau übertragen. Die Bauherrschaft obliegt dem Konsum-Verein Leipzig-Plagwitz und Umgebung eGmbH, Leipzig W31.

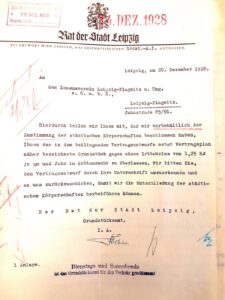

Am 15. Oktober 1928 wird die Absicht erklärt, die Projektierungsarbeiten in Abstimmung zwischen Mitteldeutscher Wohnungsfürsorge-Gesellschaft und Technischer Abteilung des Konsum-Vereins Leipzig-Plagwitz zu beginnen. Als erste Aktivität wird bei der Stadt Leipzig der Antrag zur Überlassung von Gelände nunmehr für den Standort Triftweg/Ecke Sterntalerweg gestellt. Der Neubau soll ein Wohn- und Geschäftshaus werden. Im Erdgeschoss Ladengeschäft(e), in den Obergeschossen zehn Wohnungen. Der Antrag wird mit der Bitte um Unterzeichnung genehmigt.

Am 2. Januar 1929 geht dem Grundstücksamt der unterzeichnete Vertragsentwurf „… das Erbbaurecht des Grundstückes Marienbrunn betreffend“ zu. Als jährlichen Pachtzins erhält die Stadt Leipzig 776 RM. Der Erbpachtvertrag ist bis zum 31. Dezember 1999 befristet.

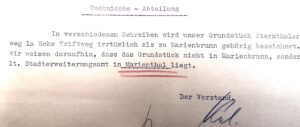

In einer Aktennotiz des Vorstands des Konsumvereins wird auf eine sprachliche Ungenauigkeit, die Lage des Wohn- und Geschäftshauses betreffend, hingewiesen. Die Grenze zwischen den Siedlungen Gartenvorstadt Marienbrunn und Mariental bildet der Triftweg; südlich davon Mariental, nördlich Marienbrunn.

Am 26. Juli 1928 erteilt das Grundstücksamt der Stadt Leipzig für den oben genannten Bauplatz die Zusage zu dessen Überlassung und am 6. Oktober 1928 ergeht die Bitte an das Grundstücksamt zur Ausarbeitung eines Erbpachtvertrages für das Gelände „Ecke An der Märchenwiese und Sterntalerweg benachbart dem Schulbauplatz“.

Am 13. Oktober 1928 werden dann durch einen Vertrag zwischen der Mitteldeutschen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft mbH und dem Konsum-Verein Leipzig-Plagwitz eGmbH der Mitteldeutschen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft Architektur und Bauleitung an dem Geschäfts- und Wohnhausneubau übertragen. Die Bauherrschaft obliegt dem Konsum-Verein Leipzig-Plagwitz und Umgebung eGmbH, Leipzig W31.

Am 15. Oktober 1928 wird die Absicht erklärt, die Projektierungsarbeiten in Abstimmung zwischen Mitteldeutscher Wohnungsfürsorge-Gesellschaft und Technischer Abteilung des Konsum-Vereins Leipzig-Plagwitz zu beginnen. Als erste Aktivität wird bei der Stadt Leipzig der Antrag zur Überlassung von Gelände nunmehr für den Standort Triftweg/Ecke Sterntalerweg gestellt. Der Neubau soll ein Wohn- und Geschäftshaus werden. Im Erdgeschoss Ladengeschäft(e), in den Obergeschossen zehn Wohnungen. Der Antrag wird mit der Bitte um Unterzeichnung genehmigt.

Am 24. Januar 1929 wird der Empfang des vorläufigen Erbbauvertrags über das rund 610 Quadratmeter umfassende Land Ecke Sterntaler- und Triftweg bestätigt. Schließlich genehmigen die Stadtverordneten am 6. Februar 1929 mit Schreiben vom 14. Februar 1929 den vorläufigen Erbbauvertrag.

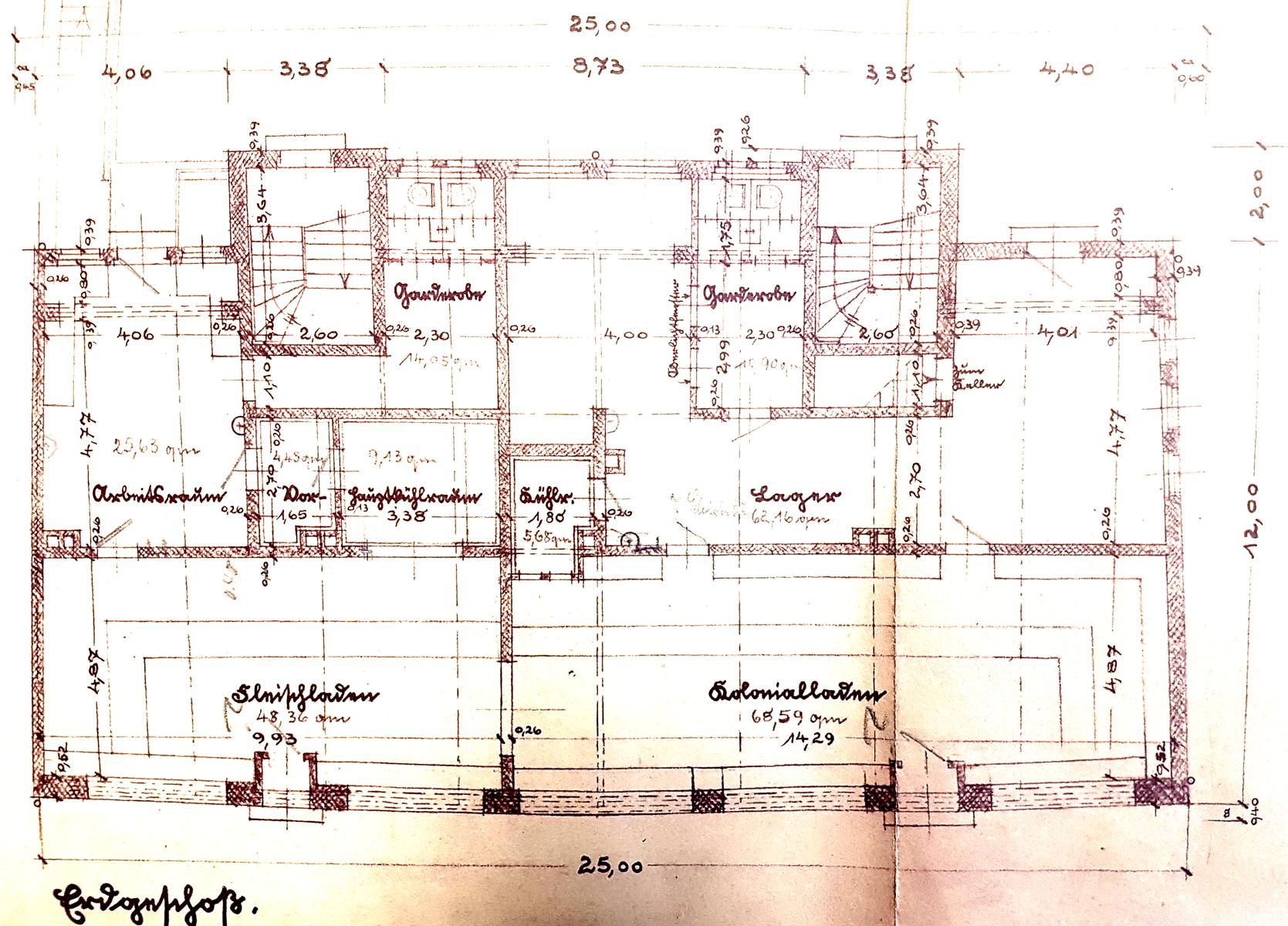

Inzwischen war der Architektenentwurf für das Wohn- und Geschäftshaus fertiggestellt. Dieser sah ein dreigeschossiges Gebäude mit zwei Verteilungsstellen im Erdgeschoss und sieben Wohneinheiten in den Obergeschossen vor. Die Ladeneingänge befinden zum Triftweg hin, die Warenanlieferungen sollen über die Hofseite erfolgen. Die künftige Anschrift für beide Verteilungsstellen lautet „Leipzig S3, Sterntalerweg 1a“. Auf der Hofseite befinden sich die Hauseingänge für die Wohneinheiten – Haus I mit vier Wohnungen (später Sterntalerweg 1B) und Haus II mit drei Wohnungen und einem ausbaufähigen Dachgeschoss (später Sterntalerweg 1A).

Am 13. April 1929 erhielt die Mitteldeutsche Wohnungsfürsorge-Gesellschaft den endgültigen Lageplan und bat am 17. April 1929 bei der Einreichung der Genehmigungsunterlagen zur Errichtung eines Filialneubaus um Genehmigung für einen vorläufigen Baubeginn.

Ende April bis Anfang Mai gingen bei der Mitteldeutschen Wohnungsfürsorge-Gesellschaft die Kostenanschläge für die Gewerke Erd-, Maurer-, Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten ein. Damit war die Errichtung des Rohbaus abgesichert, aber noch nicht genehmigt.

Bis zur vom Baupolizeiamt erteilten Ausschachtungsgenehmigung am 10. Juni 1929 mussten einige weitere Vorbedingungen erfüllt werden.

Die Bautätigkeit richtet sich ab Juli 1929 auf den Ausbau des Gebäudes. So liegen am 27. Juli 1929 Kostenanschläge für Klempner- und Kunststeinarbeiten vor, letzterer für die Anbringung des vergoldeten Schriftzugs „KONSUMVEREIN LEIPZIG-PLAGWITZ“ über beiden Verteilungsstellen.

Laut Bautagebuch wird am 23. August 1929 das Richtfest für den Neubau feierlich begangen.

In dieser Zeit beginnen auch die Vorbereitungen zum Innenausbau der hier als Grundriss dargestellten Verteilungsstellen. Erkennbar sind die Kundenbereiche „Fleischladen“ und „Kolonialladen“ im vorderen Bereich, begrenzt jeweils durch abgewinkelte Ladentheken. Dahinter bis zu einer durchgehenden Mauer mit zwei Durchgängen (Kolonialladen) bzw. einem Durchgang (Fleischladen) der mittlere Bereich für Ware in Holzregalen und Schubkästen (Kolonialladen) bzw. Metallhakenleisten (Fleischladen) sowie das Verkaufspersonal. Im hinteren Bereich schließlich ein großer Lagerraum mit kleinem Kühlraum (Kolonialladen) bzw. ein kleinerer Arbeitsraum mit großem Kühlraum (Fleischladen). Beide Läden sind durch eine zweiflüglige, verglaste Pendeltür miteinander verbunden.

Am 22. August 1929 werden für den Kolonialladen die Tischlerarbeiten für Wandregale, Ladentheke, zwei Glasaufbauten, eine Sitzbank und drei Schaufenstereinbauten vergeben. Auftragnehmer ist die Großeinkaufs-Gesellschaft Deutscher Consumvereine Hamburg mbH, Holzindustrie Dortmund. Für den Fleischladen werden Marmorarbeiten für die Ladentafel und für die beiden Schaufenster in Auftrag gegeben. Auftragnehmer ist hier die Firma Wutzler Leipzig.

Am 5. September 1929 folgt die Anmeldung für die elektrische Anlage und am 7. September 1929 die Beantragung auf Gaszuführung.

Am 15. November 1929 erteilt das Baupolizeiamt die Konzession zur Inbetriebnahme des Gebäudes, allerdings noch unter Bedingungen.

Der Innenausbau schreitet am 23. Oktober 1929 mit der Auftragserteilung für die Beleuchtung mit je zehn Leuchtkörpern der Haus- und zehn bzw. sieben Leuchtkörpern der Ladenbeleuchtung fort. Es folgt die Genehmigung zur Aufstellung von fünf Elektromotoren zum Antrieb von Fleischereimaschinen und am 3. Dezember 1929 die Übergabe der vollautomatischen Raumkühlanlage für Kühlräume in beiden Verteilungsstellen.

Am 23. Oktober 1929 werden die fünf Schaufensterscheiben eingebaut. Der vergoldete Schriftzug ist da schon angebracht, ebenso das Kürzel „KV“ für Konsumverein in Dachhöhe der vorderen Hauswand.

Der Neubau steht noch isoliert, sodass links der Durchblick bis zu den Häusern am Elfenweg frei ist.

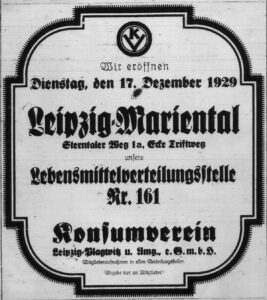

Ab 9. Dezember 1929 werden die beiden Verteilungsstellen gereinigt und danach wird begonnen, Waren in den Lagerraum des Kolonialladens einzubringen. Dem Kolonialladen wird die Verteilungsstellennummer 161 zugeordnet, dem Fleischladen die 162.

Die Vorbereitungen zur Eröffnung des „Fleischkonsums“ 162 verliefen ohne nennenswerte Probleme. Am Donnerstag, 12. Dezember 1929, wird die Konsum-Fleisch- und Wurstfiliale 162 planmäßig eröffnet.

Beim „Lebensmittelkonsum“ 161 ist die Lage eine völlig andere, verursacht durch die Großeinkaufs-Gesellschaft (GEG) Holzindustrie Dortmund. Die Anlieferung der Holzeinrichtung war mit der GEG für den 2. Dezember 1929 vereinbart, erfolgte aber erst am 14. Dezember 1929. Gründe dafür waren der außergewöhnliche Herstellungsaufwand für die aufwendige Ladeneinrichtung. Der Liefertag war ein Freitag und die Filiale sollte, weil die Fleischfiliale bereits eröffnet war, am Montag der Folgewoche eröffnet werden. Die Aufbaumonteure der GEG trotzen, unterstützt durch die Betriebstischler des Konsum-Vereins, dem enormen Zeitdruck und schafften in nahezu ununterbrochener Wochenendarbeit den Aufbau der Inneneinrichtung. Am Dienstag, 17. Dezember 1929, wurde schließlich der Laden für Kolonialwaren eröffnet.

So stellte sich der Blick vom Kolonialladen hinüber zum Fleischladen dar.

Zu erkennen sind links die Sitzbank am mittleren Schaufenster, die Durchgangstür zu den Fleisch- und Wurstwaren, die lange Ladentheke mit Glasaufsätzen, die Warenregale und der hintere Durchgang zum Lager.

Der Kolonialladen ist mit einer Gesamtfläche von 142 Quadratmeter deutlich größer als der Fleischladen mit 101 Quadratmeter. Über einen dazugehörigen Keller verfügt nur die VST 162.

Die Abrechnung der Baukosten erfolgte am 31. Mai 1930 und ergab einen Gesamtwert in Höhe von 186.775,55 RM. In der Planung wurde am 24. Mai 1929 von Baukosten in Höhe von 170.000 RM ausgegangen. Damit waren die Baukosten real 9,9% höher als geplant.

Das Bautempo war beachtlich. Vom Beginn der Ausschachtungsarbeiten bis zum Richtfest vergingen zehn Wochen, vom Ausschachten bis zu den Ladeneröffnungen brauchte es 21 Wochen. In etwas mehr als fünf Monaten war der Neubau des Wohn- und Geschäftshauses erledigt.

Das Einkaufen in beiden Verteilungsstellen war nur für Mitglieder des Konsum-Vereins möglich. Die gewünschte Ware wurde entweder abgepackt aus einem der Regale entnommen oder, bei loser Ware, von einer der Verkäuferinnen abgewogen, in eine Papiertüte verpackt und bepreist. In jedem Fall erfolgte der handschriftliche Eintrag auf einen Kassenzettel. Am Ende standen die Berechnung des Gesamtpreises und die Bezahlung. Für den Wert des Einkaufs erhielt die Kundschaft Rabattmarken, die jährlich einmal abgegeben werden konnten. Dafür erhielt man dann eine Rückvergütung ausgezahlt, deren Höhe schwankend um drei Prozent des im Vorjahr getätigten Gesamtumsatzes betrug.

Später wurde das Wohn- und Geschäftshaus des Konsumvereins durch den Anbau des Hauses Triftweg 32 mit ebenfalls zwei Ladengeschäften zur heutigen Form ergänzt.